為完成《史記》,司馬遷選擇了接受屈辱的腐刑,從此他的生命已經和《史記》合為一體,寫作《史記》既是他繼續活下去的動力,也是他洗刷自己恥辱的唯一辦法,那麼司馬遷是個什麼樣的人,《史記》又是一本什麼樣的書呢?

這裡我要介紹一下司馬遷,司馬遷出生於龍門,這個地方在現在的陝西韓城,出生的年份是公元前145年,10歲的時候就開始頌讀古文,19歲的時候開始遊歷天下,當時他的足跡遍布黃河下游、長江和淮河流域,那麼後來到25歲的時候司馬遷任郎官,再後來以監軍的身份出使西南,後來又到四川、重慶、雲南、甚至是貴州一帶。當時漢武帝在通西南夷的時候,司馬遷也到西南這些省份遊歷了一圈,這樣司馬遷的足跡就遍布了大半個中國。

司馬遷就有很多機會,實地考察那些歷史傳說中的事件、發生的地點,採訪當地的人,由此可以得到很多非常珍貴的史料。司馬遷的史料有三個來源,第一個來源是古代書籍的記載,比如說《左傳》、《國語》、《戰國策》,或者是一些列國以前的歷史記載。還有一個來源是司馬遷親身的經歷,比如說漢武帝時代一些名臣,像桑弘羊、公孫弘、東方朔、衛青、霍去病等等,司馬遷有機會和他們直接接觸,能夠了解他們的為人,所以說也能夠寫下很多非常有見地的文字。

第三種史料的來源就是他實地採訪,司馬遷經常到這些名人的故居去拜訪當地的人,採訪那些當地還活著的年齡很大的人,聽他們講那些名人過去的故事,比如在《史記》中有一個章節叫做《樊酈滕灌列傳》,這裡邊司馬遷說「吾適豐沛,問其遺老,觀故蕭、曹、樊噲、滕公之家,及其素,異哉所聞。」就是我到達豐和沛這個地方的時候,這地方是蕭何、曹參、樊噲、滕公(夏侯嬰),他們四人的故居,然後問其遺老,就是問那些還活著的年齡很大的人,這些人就把司馬遷領到這些人過去住的房子裡,給他講他們過去的事蹟,跟以前在別的地方聽說的都不一樣,這樣的話司馬遷就記載下來。

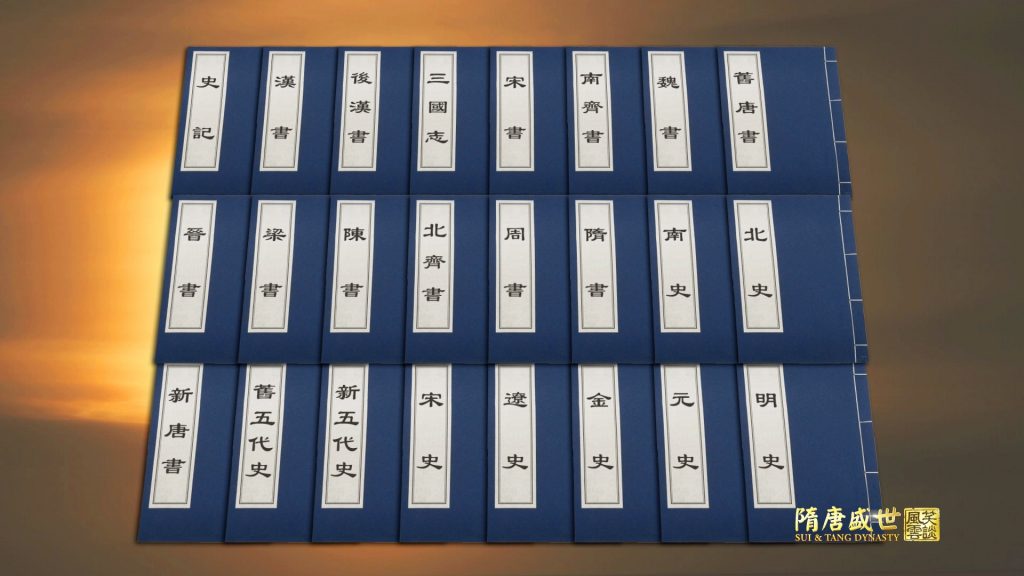

《史記》是中國第一部「紀傳體」通史,它上起軒轅黃帝下至漢武帝時期,時間橫跨三千年,開創了以人物傳記來記載歷史的先河,此例一開,自司馬遷之後,後世所有正史均按「紀傳體」撰寫,成為中華文化最重要的典籍,總成「二十四史」。

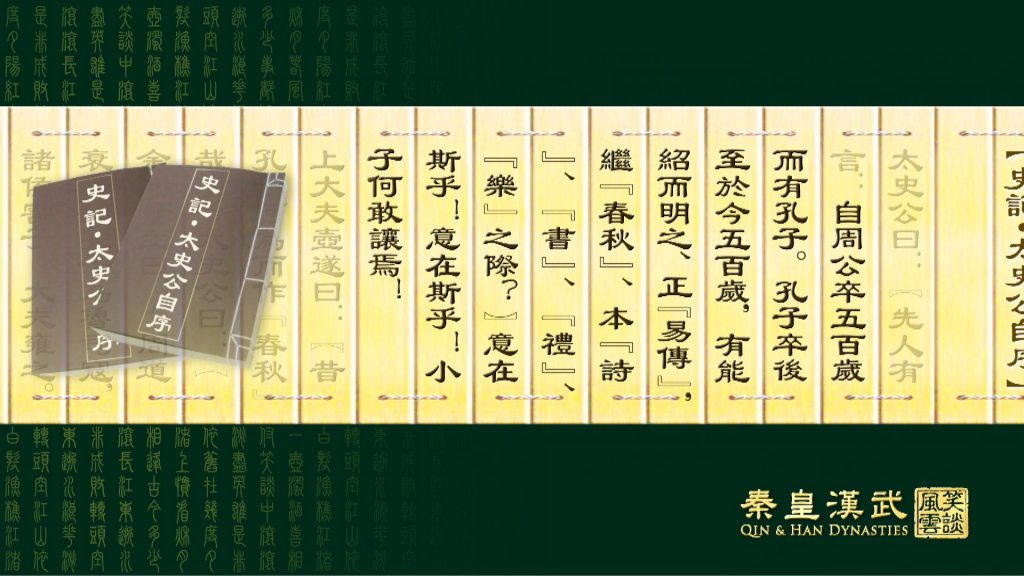

司馬遷寫《史記》的原因,如果我們要看一看《史記》的最後一章《太史公自序》,和司馬遷後來寫的《報任安書》,我總結為四點:承遺命、續六經、頌盛德、雪恥辱。

我們先說第一個原因就是承遺命,司馬遷的父親是司馬談,他也是做太史令,司馬談他也是希望能夠把春秋之後,就是在孔子去世以後,史書就沒有一個系統的記載,那麼司馬談希望能夠接續孔子的工作,所以司馬談做了很多史料蒐集工作,但是在公元前110年的時候,發生一件事情,當時的漢武帝到泰山去封禪,就是到泰山去祭天祭地,做一個太史令來講,這種事情是很難得一見的,因為只有那些非常聖明的皇帝才有資格去祭祀天地。

所以司馬談很希望去觀禮,非常可惜的是司馬談當時身染重病,沒有辦法去參與這樣的盛事,這個時候司馬遷回到了父親的病榻前,當然是給父親送終,司馬談就跟司馬遷講了這樣一番話,他說現在我們遇到的是一個千年不遇的盛世,皇帝到泰山祭祀天地,但是我卻不能跟從,這就是我的命啊!作為一個兒子來說,我希望你做一個孝子。孝子有幾種境界,一種境界是孝敬父母、為國君盡忠,而更重要的孝敬,就是能夠留下不朽的文字,光宗耀祖,顯耀父母的名字,我希望你能夠光耀我們家的門庭。

司馬遷寫《史記》的第二個原因就是延續「六經」,我們現在都說「四書五經」,就是儒家的經典:「四書」:《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》,這是宋朝之後才有的概念。「五經」是《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》。其實還少了一經,當時孔子整理的其實是「六經」:《詩》、《書》、《禮》、《易》、《樂》、《春秋》,這個《樂》講的是音樂,後來散失了,再也沒有找到,連殘篇都沒有找到。

實際上「六經」並不都是孔子寫的,孔子寫的是《春秋》,然後給《周易》做了注釋,然後給《詩經》和《尚書》做了一定的編輯工作,然後給《禮》和《樂》做了一些整理工作,所以孔子和六經都有關係。孔子的《春秋》寫到獲麟為止,就是有一次捕獲了一個麒麟,孔子的《春秋》就到此結束了,從那之後的四百多年,就沒有人再接續孔子的工作,把一個系統的史料留下來。所以司馬遷對自己的定位是非常高的,他是把自己擺到了孔子那樣的位置,希望續寫「六經」。

司馬遷寫史第三個原因就是頌盛德,當時有一個叫做壺遂的人跟司馬遷有一個探討,他說很多過去的那些人,留下了他們的文字,是因為他們處在一個亂世,比如說孔子為什麼寫《春秋》?是因為當時禮崩樂壞,所以孔子就通過寫《春秋》來歸正人們的道德的觀念恢復禮樂。

司馬遷說「不然」這個看法是不對的,他說當年伏羲他的道德非常的純厚,但是留下了「八卦」、文王留下了「周易」,文王也是一個非常有道德的人,然後堯和舜,他們的這種高尚的道德寫在了《尚書》裡,然後成湯周武的功業,詩人做詩紀念他們寫在了《詩經》裡面。所以這些留下來的文字,也是希望給後代訂立一個道德的法則。

他說作為一個臣子,不能夠把這樣一個盛世記錄下的話,那就是我們的失職,這是司馬遷當時對寫《史記》動機的一個解釋,就是要頌聖德,把漢武這樣的一個盛世記載下來。

最後我們要說一下,《史記》的流傳和司馬遷後人的故事:司馬遷在寫完《史記》之後,曾經說過要「藏之名山,副在京師」就是說《史記》的正本,要找一個山藏起來,讓副本在京師中流傳,《史記》的正本一直到現在也沒有找到,而《史記》的副本,就是現在我們看到的《史記》。

《史記》在剛剛寫完的時候是一本禁書,一般人是不能看的,一直要到漢魏以後,等到東漢末年三國時代時,《史記》才稍稍的流傳到了民間,而且其中很多節已經缺失了,比如說《孝景本紀》、《孝武本紀》等等,一共缺了十章,所以有一些《史記》的內容是後人補進去的。

司馬遷有沒有後人呢?在史書中找不到他有兒子這樣的記載,傳說王莽時代曾經找過司馬遷的後人,並封為史通子。司馬遷有一個女兒,這在《漢書》的《司馬遷傳》中是有記載的,這個女兒叫司馬英,嫁給一個叫楊敞的人,這個楊敞的外孫叫楊惲,楊惲這人就把《史記》稍稍的公布給了一個小範圍的人閱讀,楊惲是楊震的曾祖父,楊震被稱為關西孔子,是一個很有道德的人,楊震的曾孫叫做楊修,如果讀過《三國演義》的話都知道楊修是被曹操殺掉的。

司馬遷《史記》不僅僅是一本史學巨著,也是一本文學巨著,它的文字灌注了司馬遷非常深厚的感情,而且講很多事情非常的生動,文字非常的優美,很多後人在學寫古文的時候,都是向《史記》學習的。同時因為它有灌注了很多感情在裡面,所以你在讀《史記》的很多章節時,就能感受到當時的情況,非常生動!像是項羽烏江自刎、鉅鹿大戰,這樣的大場景的描寫,後代的章回小說都難以企及。一直到明朝時,有了《三國演義》的時候,那種大戰爭場面的描寫,才可以和《史記》相比。

-節錄自《笑談風雲》第二季《秦皇漢武》第三十九集《太史公書》